“기내 선반 속 보조배터리, ‘화재 위험’ 막을 수 있을까?”.. 항공사 안전 대책 시작됐지만, 논란 여전

작성자 정보

- VVIP 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 1,587 조회

- 0 추천

- 목록

본문

에어부산 여객기 화재 ‘후폭풍’.. 항공사들

‘보조 배터리 선반 금지’ 시행 불구 “글쎄”

“강제성 없는 조치”.. 실효성엔 ‘물음표’

부산 김해국제공항에서 발생한 에어부산 여객기 화재 사건 이후, 국내 항공사들이 급히 보조배터리 관리 규정을 손보고 있습니다.

대한항공과 아시아나항공을 비롯해 저비용항공사(LCC)까지 ‘기내 선반 보관 금지’ 조치를 시행하며 안전 강화를 서두르고 있지만, 정작 이를 어겨도 제재할 법적 근거는 없는 상황입니다.

일각에서는 “사고가 반복될 때까지 손놓고 있다가, 이제야 땜질식 조치에 나선 것 아니냐”라는 비판이 나오고 있습니다.

국토교통부는 오는 4월 ‘항공 안전 혁신 방안’을 발표하겠다며 속도 조절에 나선 상태지만, 이번 대책도 단기적인 ‘안전 홍보전’에 그칠 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

■ ‘좌석 포켓 지퍼백’ 지급?·.. 실제 효과는 의문

5일 항공업계에 따르면 대한항공은 보조 배터리 안전 강화를 위해 모든 좌석 포켓에 ‘보조 배터리 보관용 지퍼백’을 비치하기로 했습니다. 승객들에게 기내 선반 대신 이 지퍼백에 배터리를 넣도록 유도하고, 탑승 전과 비행 중 안내 방송을 늘린다는 방침입니다.

아시아나항공도 보조 배터리를 반드시 승객이 직접 휴대하도록 강제하는 ‘선반 금지’ 안내를 강화합니다. 탑승 전 공항 게이트에서부터 반복적인 안내 방송을 실시하고, 기내에서는 ‘배터리 화재 진압 전용 장비’를 추가 배치할 예정입니다.

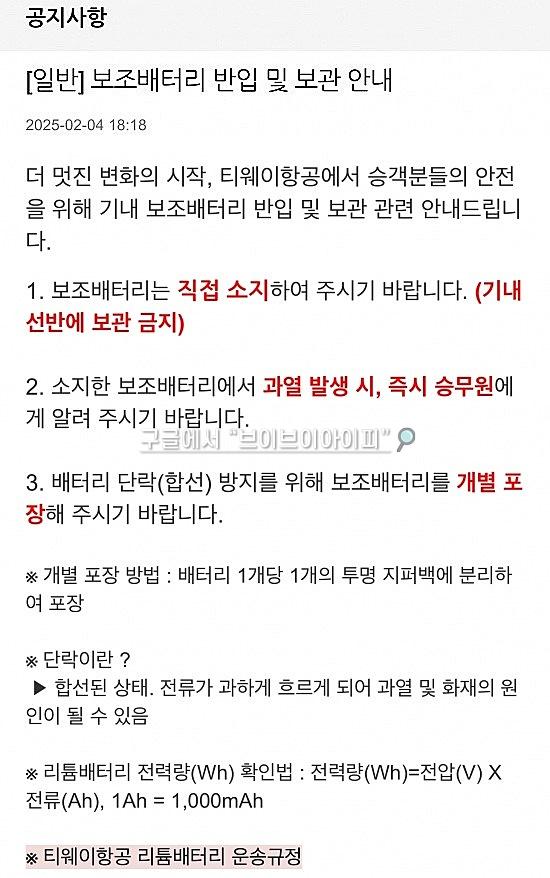

티웨이항공은 보조배터리를 ‘투명 비닐팩’에 밀봉 보관하도록 유도, 합선 위험을 줄이고 화재 확산을 지연시키는 방안을 도입했습니다.

또 이스타항공은 기내 방송을 강화하며, 정부의 추가 대책이 나오면 후속 조치를 시행할 계획입니다.

하지만 전문가들은 이런 조치들이 실효성이 낮다고 지적하고 있습니다.

한 항공안전 전문가는 “기내 선반에 배터리를 보관하지 못하도록 안내하는 것은 사실 기본적인 예방책일 뿐”이라며 “강제성이 없고, 승객이 이를 어겨도 별다른 조치가 불가능하다면 사고 위험은 여전히 존재할 수밖에 없다”라고 꼬집었습니다.

■ ‘보조 배터리 검문’ 도입한 에어부산.. 스티커 붙이면 안전?

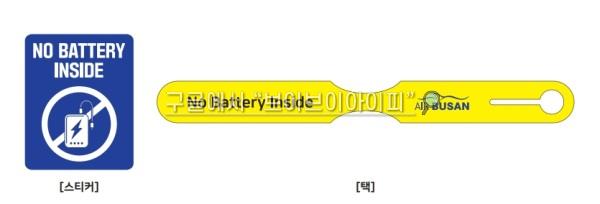

사고 당사자인 에어부산은 앞서 선제적으로 가장 강력한 조치 시행에 나섰습니다. 7일부터 탑승 전 보조 배터리 여부를 확인한 후, 배터리가 없는 수하물에 ‘No Battery Inside’ 스티커를 부착하는 방식입니다. 기내 선반에는 해당 스티커가 부착된 수하물만 올릴 수 있도록 했습니다.

한편으로는 이 방식이 보조 배터리의 ‘암시장’으로 악용될 가능성이 있다는 우려도 나옵니다.

한 항공 업계 관계자는 “스티커가 부착된 수하물은 ‘안전한 짐’으로 인식되면서 면밀한 점검 없이 기내에 반입될 가능성도 있다”라며 “승객이 임의로 스티커를 구해 붙이거나, 부주의로 배터리가 포함된 짐이 통과될 수 있다는 말”이라고 말했습니다. 그만큼 사전 항공사 차원의 보다 정밀한 점검이 요구되지만 현장에서 또 얼마나 가능할지, 추진 과정을 더 지켜봐야 할 것이라는 관측도 더해지고 있습니다.

■ “강제력 없는 규정, 의미 있나?”.. 국토부는 여전히 ‘느긋’

무엇보다 이번 대책의 가장 큰 허점은 ‘처벌 규정이 없다’는 점입니다. 보조 배터리의 기내 선반에 보관하거나, 지퍼백에 넣지 않더라도 제재할 법적 근거가 전혀 없습니다.

항공사들이 사실상 ‘승객의 양심’에 의존하는 셈인데, 이 같은 방식이 기내 안전을 담보할 수 있을지는 미지수일 수 밖에 없는 게 현실입니다. 국토교통부는 항공사들과 협의해 보조 배터리 관련 규정을 포함한 ‘항공 안전 혁신 방안’을 오는 4월 발표하겠다고 밝혔지만, 사고 이후 두 달이 지나도록 뚜렷한 변화는 없는 상황입니다.

또 다른 항공 업계 관계자는 “결국 화재가 또 발생하거나, 무언가 계기가 마련돼야 강력한 규제가 도입될 것”이라며 “국토부가 지금처럼 소극적인 태도를 보인다면, 이번 조치도 현 수준에서 나아가지 못하거나 ‘일회성 대책’으로 끝날 가능성이 크다”라고 내다봤습니다.

■ “사고 후 대응이 아니라, 사고 막는 규제가 필요해”

전문가들은 현재 ‘사후 대책’보다 나아간, 근본적인 안전 조치가 필요하다고 강조하고 있습니다.

특히나 △리튬이온 배터리 전면 실명제 도입 △기내 반입 허용량 제한 △탑승 전 배터리 검사 강화 등 구체적인 조치가 병행되어야 한다는데 무게가 실립니다.

한 안전 정책 연구자는 “결국 중요한 건 ‘보여주기’식 대응이 아니라 실질적인 안전 강화“라며, ”지금처럼 임시방편적인 조치만 반복한다면 ‘또 다른 사고’는 시간문제일 뿐“이라고 우려의 목소리를 높였습니다.

이어 ”기내 화재 예방을 위해 보다 근본적인 규제와 강제력 있는 대책이 마련되지 않는 한, 승객들의 안전은 온전히 보장될 수 없을 것”이라며 항공 업계와 정책 당국의 심도 있는 고민과 대안을 촉구했습니다.

‘보조 배터리 선반 금지’ 시행 불구 “글쎄”

“강제성 없는 조치”.. 실효성엔 ‘물음표’

부산 김해국제공항에서 발생한 에어부산 여객기 화재 사건 이후, 국내 항공사들이 급히 보조배터리 관리 규정을 손보고 있습니다.

대한항공과 아시아나항공을 비롯해 저비용항공사(LCC)까지 ‘기내 선반 보관 금지’ 조치를 시행하며 안전 강화를 서두르고 있지만, 정작 이를 어겨도 제재할 법적 근거는 없는 상황입니다.

일각에서는 “사고가 반복될 때까지 손놓고 있다가, 이제야 땜질식 조치에 나선 것 아니냐”라는 비판이 나오고 있습니다.

국토교통부는 오는 4월 ‘항공 안전 혁신 방안’을 발표하겠다며 속도 조절에 나선 상태지만, 이번 대책도 단기적인 ‘안전 홍보전’에 그칠 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

■ ‘좌석 포켓 지퍼백’ 지급?·.. 실제 효과는 의문

5일 항공업계에 따르면 대한항공은 보조 배터리 안전 강화를 위해 모든 좌석 포켓에 ‘보조 배터리 보관용 지퍼백’을 비치하기로 했습니다. 승객들에게 기내 선반 대신 이 지퍼백에 배터리를 넣도록 유도하고, 탑승 전과 비행 중 안내 방송을 늘린다는 방침입니다.

아시아나항공도 보조 배터리를 반드시 승객이 직접 휴대하도록 강제하는 ‘선반 금지’ 안내를 강화합니다. 탑승 전 공항 게이트에서부터 반복적인 안내 방송을 실시하고, 기내에서는 ‘배터리 화재 진압 전용 장비’를 추가 배치할 예정입니다.

티웨이항공은 보조배터리를 ‘투명 비닐팩’에 밀봉 보관하도록 유도, 합선 위험을 줄이고 화재 확산을 지연시키는 방안을 도입했습니다.

또 이스타항공은 기내 방송을 강화하며, 정부의 추가 대책이 나오면 후속 조치를 시행할 계획입니다.

하지만 전문가들은 이런 조치들이 실효성이 낮다고 지적하고 있습니다.

한 항공안전 전문가는 “기내 선반에 배터리를 보관하지 못하도록 안내하는 것은 사실 기본적인 예방책일 뿐”이라며 “강제성이 없고, 승객이 이를 어겨도 별다른 조치가 불가능하다면 사고 위험은 여전히 존재할 수밖에 없다”라고 꼬집었습니다.

■ ‘보조 배터리 검문’ 도입한 에어부산.. 스티커 붙이면 안전?

사고 당사자인 에어부산은 앞서 선제적으로 가장 강력한 조치 시행에 나섰습니다. 7일부터 탑승 전 보조 배터리 여부를 확인한 후, 배터리가 없는 수하물에 ‘No Battery Inside’ 스티커를 부착하는 방식입니다. 기내 선반에는 해당 스티커가 부착된 수하물만 올릴 수 있도록 했습니다.

한편으로는 이 방식이 보조 배터리의 ‘암시장’으로 악용될 가능성이 있다는 우려도 나옵니다.

한 항공 업계 관계자는 “스티커가 부착된 수하물은 ‘안전한 짐’으로 인식되면서 면밀한 점검 없이 기내에 반입될 가능성도 있다”라며 “승객이 임의로 스티커를 구해 붙이거나, 부주의로 배터리가 포함된 짐이 통과될 수 있다는 말”이라고 말했습니다. 그만큼 사전 항공사 차원의 보다 정밀한 점검이 요구되지만 현장에서 또 얼마나 가능할지, 추진 과정을 더 지켜봐야 할 것이라는 관측도 더해지고 있습니다.

■ “강제력 없는 규정, 의미 있나?”.. 국토부는 여전히 ‘느긋’

무엇보다 이번 대책의 가장 큰 허점은 ‘처벌 규정이 없다’는 점입니다. 보조 배터리의 기내 선반에 보관하거나, 지퍼백에 넣지 않더라도 제재할 법적 근거가 전혀 없습니다.

항공사들이 사실상 ‘승객의 양심’에 의존하는 셈인데, 이 같은 방식이 기내 안전을 담보할 수 있을지는 미지수일 수 밖에 없는 게 현실입니다. 국토교통부는 항공사들과 협의해 보조 배터리 관련 규정을 포함한 ‘항공 안전 혁신 방안’을 오는 4월 발표하겠다고 밝혔지만, 사고 이후 두 달이 지나도록 뚜렷한 변화는 없는 상황입니다.

또 다른 항공 업계 관계자는 “결국 화재가 또 발생하거나, 무언가 계기가 마련돼야 강력한 규제가 도입될 것”이라며 “국토부가 지금처럼 소극적인 태도를 보인다면, 이번 조치도 현 수준에서 나아가지 못하거나 ‘일회성 대책’으로 끝날 가능성이 크다”라고 내다봤습니다.

■ “사고 후 대응이 아니라, 사고 막는 규제가 필요해”

전문가들은 현재 ‘사후 대책’보다 나아간, 근본적인 안전 조치가 필요하다고 강조하고 있습니다.

특히나 △리튬이온 배터리 전면 실명제 도입 △기내 반입 허용량 제한 △탑승 전 배터리 검사 강화 등 구체적인 조치가 병행되어야 한다는데 무게가 실립니다.

한 안전 정책 연구자는 “결국 중요한 건 ‘보여주기’식 대응이 아니라 실질적인 안전 강화“라며, ”지금처럼 임시방편적인 조치만 반복한다면 ‘또 다른 사고’는 시간문제일 뿐“이라고 우려의 목소리를 높였습니다.

이어 ”기내 화재 예방을 위해 보다 근본적인 규제와 강제력 있는 대책이 마련되지 않는 한, 승객들의 안전은 온전히 보장될 수 없을 것”이라며 항공 업계와 정책 당국의 심도 있는 고민과 대안을 촉구했습니다.

관련자료

-

이전

-

다음

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.